「叱らない育児」って、どうすればいいの?

子どもを叱るたびに「また怒ってしまった」と落ち込む親御さんは少なくありませんよね。

実は、「叱る」と「怒る」には明確な違いがあります。

この記事では、「叱ると怒るの違い」や「正しい叱り方」、そして「子どもの忘れる力」の意味を、児童心理学の知見と筆者の実例を交えてわかりやすく解説します。

感情的に怒ってしまっても大丈夫。

記事を読み終えるころには、今日から使える声かけのコツと、親子関係を穏やかにする取り組みが見つかるはず。

- 「叱る」と「怒る」の違い(すぐ使える見分け方)

- 1〜3歳の子どもに適した叱り方・褒め方の考え方

- 「忘れる力」を味方にする接し方

- おすすめの参考書籍(児童心理学の入門)

*当記事はAmazonアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています*

子育てにおいて「叱ること」とは

「叱る」と「怒る」は何が違う?

「叱ること」と「怒ること」は、それぞれ目的が異なります。

- 怒る:親が自身のため、爆発した感情を発散する。

- 叱る:親が子のために、行動や態度を正し、成長や改善を促す。

仮に冷静であっても、自身の感情が目的となれば、それは「怒る」ことになります。

でも、親も疲れていたり忙しかったりすると、つい声を荒げてしまいますよね。

大切なのは、怒った後もきちんと向き合い、理由を伝えてフォローする姿勢を持つことです。

たとえば、子どもがコップを倒してしまったとき。

「ああもう!ちゃんと見なさい!」と感情的に怒るのではなく、

「よそ見していると倒して危ないから気をつけようね」と理由を添えて伝える。

こうした対応を通じて、子どもは「怒られた」だけでなく、「親が伝えたかったこと」を理解しやすくなります。

感情的に叱れなかったからと言ってそのままにせず、

怒った後のフォローで、子どもに正しい学びが伝わります。

「叱り方」と「褒め方」の難しさ

1〜3歳児の心の成長期において、どのくらい「叱る/褒める」かによって、子どもの自律心の育ち方が大きく変わります。

- 厳しく叱りすぎると「自分の存在が悪いのでは?」と疑う危険がある

- 褒めすぎは、失敗した時の、親の失望の大きさを考えるようになってしまう

この時期は、身体や言葉とともに心も成長し、感情や衝動を少しずつコントロールする「自律心」を学んでいきます。

日々の挑戦や失敗を通じて、自分で考え、選び、行動する経験を積むことが大切です。

たとえば、トイレトレーニング中の失敗について、「ここでしちゃダメ!」「汚いでしょ!」という厳しい声掛けは、自分の行為を「恥」として、存在価値に対し疑惑を持つことになります。

最も重要なのは、叱りすぎによる抑制や、褒めすぎによる誘導を避け、子どもが自分の意志で選び決められる環境を整えることです。

叱る・褒めるは「子どもの自律心を育む手段」として意識しましょう。

叱っても、なぜ忘れてしまうのか

でも、子どもはすぐに忘れてしまいます。

「何度言わせるの!」とつい怒ってしまいそうですが、これは自然なことなんです。

- 幼児期の子どもは頭だけでなく身体を使い全身で学ぶ

- 忘れる力があるからこそ、小さな失敗を繰り返し体験し、自発性や主体性を育める

失敗したこと、叱られたこともいったん忘れて、何度も何度も挑戦することで自律を学んでいくのです。

忘れるたびに強く叱られたり制限される環境の中では、意欲や自信がしぼんでしまいます。それでは自律心は育ちません。

「忘れる力」を長所として捉え、子どもを責めずに、安心できる環境の中で何度でも伝え直すことが大事になります。

参考にした書籍

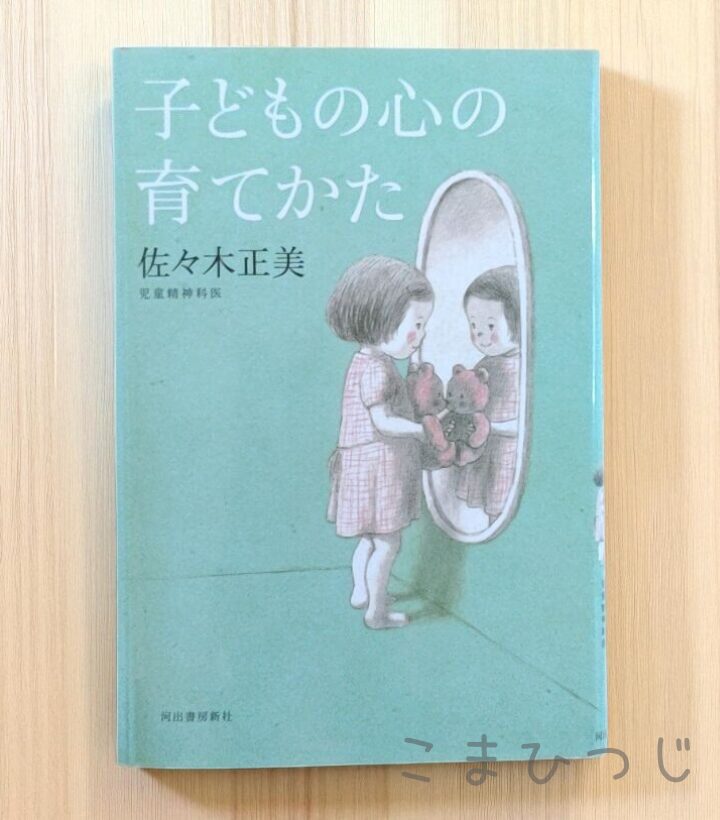

「子どもの心の育てかた」(佐々木正美 著)

要約と感想

今回、参考にしたのが「児童心理学」という分野です。

脳科学的な視点や、運動能力の視点での子育ては良く目にしますが、 この「児童心理学」は、子どもの「心の成長」にスポットを当てています。

本書では、0〜1歳で「親に甘えることで信頼感を育む」こと、1〜3歳で「その信頼を土台に自分をコントロールする力 = 自律心を育む」ことが大切だと説かれています。

特に印象的だったのは、「子どもの心は何歳からでも育て直せる」 という言葉。

今からではもう遅い、と頭を抱えなくても大丈夫なんです。その優しいメッセージが、日々の子育てに小さな安心をくれます。

「叱り方」や「声かけ」に悩んでいる方ほど、きっとこの本に安心とヒントを感じられるはず。

まとめ

- 「怒る」と「叱る」の違いを意識しよう

- 叱りすぎ・褒めすぎは避け、自分で考え選び行動できる環境を整えよう

- 忘れる力を長所として受け止め、安心できる環境で何度でも伝え直そう

児童心理学では、0~1歳は親に甘えることで信頼感が育ち、1~3歳にはそれを土台に、自分の感情や衝動をコントロールする「自律心」を身に付けるとしています。

そこから年齢を重ねて、自分というものを確かにかたちづくり、自立していくのです。

子どもの心の成長に「飛び級」はありません。段階をひとつづつ踏み成長していきます。

そしてそれは、何歳からでもやり直せることなんです。

あの時きつく叱ったから、今日まで厳しくしつけたから、もう間に合わない、ではないのです。

この記事を参考に、正しく叱ることを意識して、子どものありのままの姿を受け入れてください。

そうすることで、子どもは心身ともにすくすくと育っていくのですね。

どうでしょう、この「児童心理学」という分野、ちょっと興味深くありませんか?

今日から子どもへの声かけに、「子どもの心の成長」を意識してはいかがでしょうか。

コメント